雨。

夢。山形浩生、筒井康隆、自転車。わけがわからない。

昨晩は『トニカクカワイイ ~女子高編~』(全4話)という超下らないアニメを一気に観返していたのだが、これとパレスチナ紛争が自分の中で(苦しく)同居しているのをどう考えてよいかよくわからない。パレスチナ紛争は地理的に日本から遠いが、世界規模の即応メディアのせいでその遠さは(メディアを介在しながらも)近くもなっている。そして、下らないアニメは日本の「平和」の産物であり、その象徴にもなっている、ような気もする。そういったって、日本にも問題はいっぱいあって、例えば日本では年に二万人以上の自殺者が出るし、若い人の死因のいちばんは自殺であるが、この二万人という数字は、(比べることではないかも知れないが)現在のパレスチナ紛争の死者数よりも多い。それでも、である、やはり日本は平和であり、そのこと自体はとてもよいことであるとわたしには思われる。妄想であるが、下らないアニメを観ている人は、あまり戦争をしたいと思わないような気がするんだが、ほんとこれは妄想ですけれど。まあわたしは、パレスチナ紛争の BBC動画を観ているとつらくなって、下らないアニメに逃避しているだけかも知れないが。

話はちがうが、パレスチナ紛争、そんなの我々の日常に関係ないことだろ、あまり気にしなくていいよ、ってのも、あり得べき態度のひとつであると思う。我々は我々で、世界のどこかでどんなに悲惨なことが起きていても、日々のご飯は食べないといけないし、仕事にも行かなきゃいけないし、赤ん坊は泣く、そんなどこか遠くの悲惨なことなんて、気にする方が(例えば)意識が高そうでイヤだ、ってのは、よくわかる。

アニメは下らなくて、まともな大人の観るようなものではない。この世界にアニメ以上に幼稚で、下らないものは存在しない。そういうアニメが、どうやらわたしは好きらしい。このことはごく個人的に、もっと考えるに値することだと思っている。って、他人にはどうでもいいことですね。

#

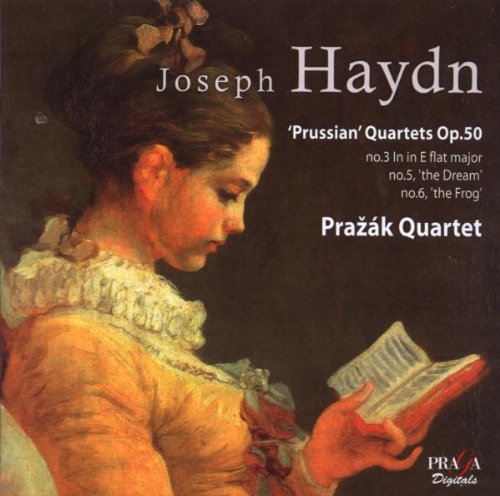

NML で音楽を聴く。■ハイドンの弦楽四重奏曲第三十八番 Hob.III:46 で、演奏はプラジャーク・クヮルテット(NML)。

昼。

■ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第十四番 op.27-2 で、ピアノはファジル・サイ(NML、CD)。■ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第二十一番 op.53 で、ピアノはファジル・サイ(NML、CD)。■バルトークの弦楽四重奏曲第三番で、演奏はベルチャ弦楽四重奏団(NML、CD)。

雨の中、イオンモール各務原へ。3F フードコートのミスドで、ガビゴンのまんぞく カスタード&ホイップ+ブレンドコーヒー506円を注文。ブレンドコーヒーが値上がりしたようで、275円から297円になっていた。

李琴峰(り・ことみ)さんのエッセイ集『透明な膜を隔てながら』(2022)を読み始める。この作家は初めて。台湾出身の日本語作家ということで、どうせ流行りのマイノリティ文学というだけの、底の浅い若手作家だろうと、いわばアンチになる気満々(ひどいなあ)で読み始めたのだが、直ちに認識をあらためた。30歳そこそこの若さで、よくもののわかった、どちらかというと大人びた感もある作家だと気づく。日本語が第一言語ではないことがよい方に作用していて、日本語の富に自覚的な文章が新鮮だ。それでいて、若い女性作家のせいなのか、それは偏見でちがうかも知れないが、同時代的な空気感のようなものも、豊富にもっているように思える。そして、アニメなどの日本の「オタク・コンテンツ」も愛していて、京アニ(京都アニメーション)の『中二病でも恋がしたい!』から、中二病を擁護する文章を読んで、いっぺんに親近感を抱いてしまったとは、わたしもチョロいもんである。

でも、アニメを原語で(?)観たいから日本語を学んだのではない、ともいう。それ以前に、何となく学びたくなったのだと。語学的な才能ももちあわせておられるのだろうな、2013年に日本へ来て、日本の(具体的にどこかは知らないが)大企業に就職し、しばらく充実して働いたのち、日本語作家になったのだと。本書をまだ100ページくらいしか読んでいないが、繰り返すけれど30歳そこそこの若さで、たぶんわたしより人間として大人だと感じる。というか、わたしが幼稚なのかも知れないが。この先を読むのが楽しみだ。小説も、気になってくる。

夜。

図書館から借りてきた、李琴峰『透明な膜を隔てながら』読了。いやー、すばらしい同時代作家を見つけてしまった。いまの日本の小説になかなか入っていけない自分を感じていたが、一気に突き抜けた感じ。

第三章の「性 存在の耐えられない重さ」からが、本書の本領だ。レスビアンBDSM の実践者として、センシティブな話題だが、その心理を正確に描写している、第一級の文学である。その中でも、関係性や被虐性に興奮するのではなく、痛みそのものに快楽を感じるという、マイノリティ中のマイノリティである著者の姿が、見事に書かれている。これはすごい。知性と感性が両立した、稀な文学的実践だ。この、知情があわせ備わっている文体は、著者の特徴で、感覚的なことを話題にしながら、深く広い思索に裏打ちされている。

あとは、著者がマイノリティであることが原因のひとつだろう、文学と政治の距離が近いのも、著者の特徴だ。もともと、台湾では文学と政治が近い、ということもあるらしい。これは、現代日本の文学では、わたしはよく知らないけれども、あまりないことではないかと思う。こういうところの捌き方も、政治の苦手なわたしは感嘆せざるを得なかった。

何にせよ、とにかく強調したいのは、著者の濃密でパワフルな日本語がすばらしく魅力的である、ということだ。かなり辛辣なことも、正確にはっきりと言ってしまうところがあって、なあなあで隠蔽的になりがちな日本語の文章とは、一線を画している。そこにルサンチマンが感じられぬところが好きだ。自分の作品や文章や能力に自信をはっきりともっているのも、まさにそれにふさわしいのがよく感じられて、好ましい。若い人の文章にここまで惹かれるというのは、わたしとしてはめったにないことである。

しかし、第二章までで著者の成熟した大人ぶりに感づいていたわたしは、ちょっとなかなかのもんじゃない?(笑) わたしなどと比較するのもおこがましい、経験と思索を積んだ大人である、著者は。とりあえず、著者の『ポラリスが降り注ぐ夜』という自信作は、読んでみたい。あと、著者が絶賛する王谷晶という小説家も読みたいな。